6月1日(土)

カーテンを開けると、今まさに太陽が昇ったところ。慌ててスリッパのままカメラを手に飛び出す。

6:45ボックス朝食を部屋でいただく。野菜ジュースとプルーンが活躍!

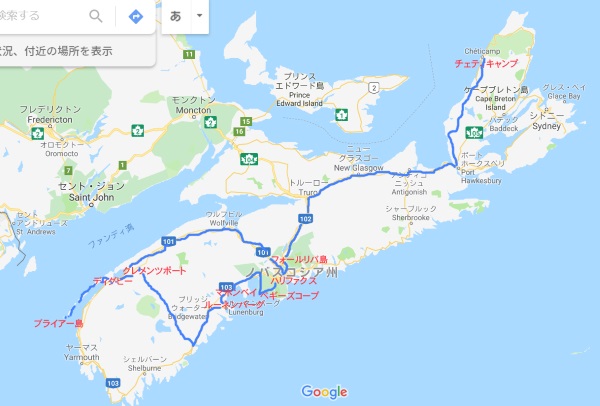

7:15ブライアー島にむけ出発。地図で見ると、北の西の端っこの突端のそのまた先の島です。

フェリーに乗ると、ピエールさんが降りてきて、「船に乗っているね。カナダにこういう歌があるんだ」とうたいだしたのが、「Row row row your boat ~」それなら知ってる!とみんなで一緒に歌いだしたので、今度はピエールさんがビックリ!日本人がカナダの歌を知っている!!楽しいひとときでした。

フェリーに2度乗り継ぐと、港に民族衣装をまとったビクトリアさんが出迎えてくださった。

牧場まで、港を歩きながら島の歴史を聞く。途中で知り合いの漁師さんたちが大きなロブスターを見せてくれた。

驚きの大きさ!

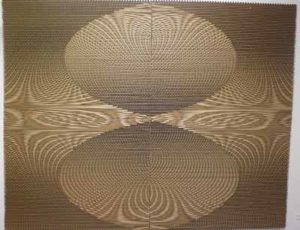

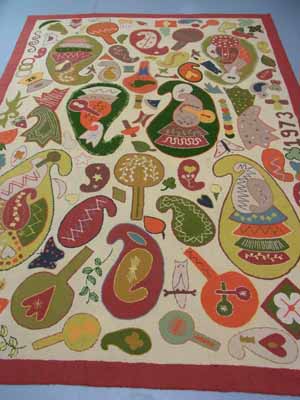

ビクトリアさんは、牧場で羊やアルパカを放牧し、その毛を刈り取り、紡ぎ、染めている。ラグフッキングが生活であり、心のよりどころで、悲しいこともラグによって乗り越えることが出来たという。本来ラグフックってそういうものなのだな・・・と、ちょっとだけ分かったような気がする。

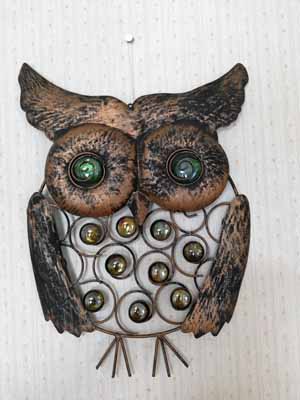

農場を歩いていると、友達が「ねえねえ!同じふくろうがいるわ!」

みると、昨日アンティークショップで買ったふくろうと、同じ形のふくろうがドアにかけられている。なんという偶然!

広い牧場に散らばっている羊たちを呼ぶと、次々集まってくる。羊小屋にはまだ生まれたばかりの小さな子羊もいる。アルパカは見慣れない人間が気になるのか、いぶかしげな顔をしている。

アトリエでは、様々な色に染められた毛糸がたくさん並べられていて、手に取ってみると幸せな気持ちになりました。どの糸を買おうかしら・・・

アトリエの外では、糸紡ぎのデモンストレーション。まるで絵本から出てきたかのようです。

ビクトリアさんのお家の中には、様々なラグが飾られていて、リビングの床にも大きなラグが・・・とても素敵です。

昼食はフィッシュケーキとサラダ。パンと手作りのバター!そしてスイカとエッグタルト。おいしくいただきました

。

。

食後にお話をしていると、ビクトリアさんが私にふくろうのネックレスを持ってきてくれました。ふくろう好きのビクトリアさんと、同じふくろうを選んだご縁かもしれません。言葉が通じなくても、心と心はつながるといっていました。とてもうれしくて、私も、今回の旅に胸につけてきた、お気に入りのふくろうのブローチをビクトリアさんにプレゼントしました。遠いカナダの、端っこの島で、こんな素敵な人と出来事に会うなんて、とても幸せなことです。ありがとう。

楽しい時間もあっという間に過ぎて、フェリーの出発の時間です。

13:40 クレメンツポートへ向け出発

16:00ムースリバー・ラグ・フッキング・スタジオでは、やはり素敵なウールの数々が並んでいます。奥では、地元のラグフッカーが練習中。手元を見学させていただきます。

ここでは、探していた太いフッキング用の針を見つけて、購入しました。

ドライバーのピエールさんがお店にふらっと入ってきて、古いピアノを見つけると弾きだしました。

最初はポンポンと、そして軽快にリズムを刻みます。とても素敵な音色でした。

ディグビーに戻り夕食は The Fundy & Dockside Restaurant

シーフードがいっぱい。実は、このころになって、ようやくメニューが見えるようになってきました。最初は何が何だか?ぜーんぶ先生に訳してもらっていました。そして、税金やチップの構造、払い方も何となくわかってきましたよ。そうそう。コインの種類もね。

小さくておもちゃみたいな形の船はロブスターを採る船です。カラフルですね。

この船があるパターンを購入したので、よーく見ておかなくちゃ。

夜はなかなか暗くならないので、ちょっとお隣の部屋にお邪魔して、おしゃべり。夜は長い。

Digby, NS/ADMIRAL DIGBY INN

。

。

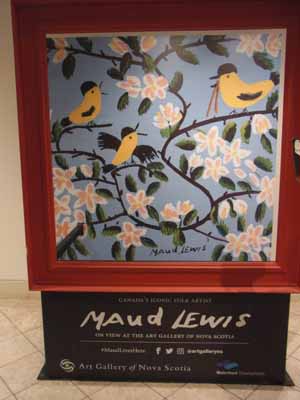

目的地のチェティキャンプ・フックトラグ・ミュージアムへ。

目的地のチェティキャンプ・フックトラグ・ミュージアムへ。